发布会现场。 本报记者 赵争耀 摄

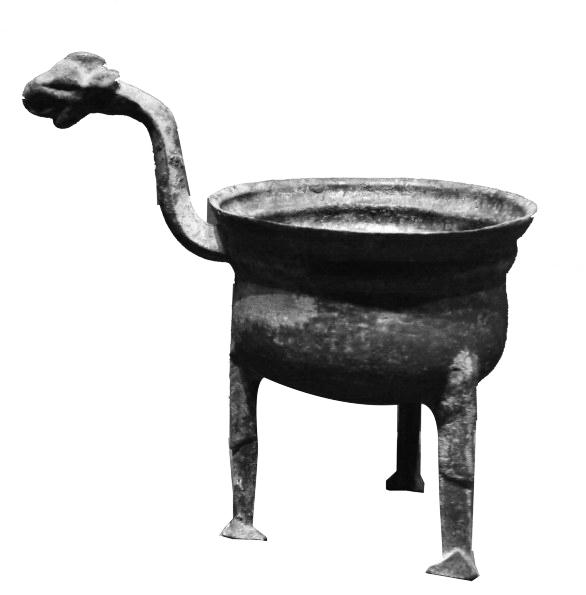

宇文邕墓出土鐎斗和瓷熏。 (陕西省考古研究院供图)

武帝墓志。(陕西省考古研究院供图)

宇文邕墓出土的陶俑。(陕西省考古研究院供图)

北周是中国历史上承上启下的重要王朝之一,奠定了隋唐大一统的基础。那么,北周帝陵的位置究竟在哪?北周武帝突发恶疾、英年早逝,其死因究竟为何?这位曾经叱咤风云、雄才大略的“一代雄主”有着怎样的容貌?生于蒙古草原的武德皇后阿史那氏,她的家族突厥阿史那部起源哪里……

3月28日,记者从陕西省文物局召开的“北周高等级墓葬考古研究新进展成果发布会”上获悉,考古证实北周帝陵就在咸阳洪渎原。近年来,复旦大学、厦门大学联合陕西省考古研究院对武帝宇文邕墓出土人骨进行了科学分析,推测宇文邕英年早逝的原因可能是长期服食丹药导致砷中毒、引发系统性疾病;根据DNA分析,推测突厥阿史那部可能起源于欧亚大陆东北亚,即今天的中国东北到俄罗斯贝加尔湖区域。

考古证实 北周帝陵就在咸阳洪渎原

北周是中国历史上承上启下的重要王朝之一,奠定了隋唐大一统的基础。北周定都长安,历五帝,共二十四年。

根据文献记载,北周共有6座帝陵,分别是文帝成陵、孝闵帝静陵、明帝昭陵、武帝孝陵、宣帝定陵和静帝恭陵,除文帝成陵外,其余5座帝陵的位置文献并无记载。 3月28日记者从发布会上获悉,通过近年来的考古工作,证实咸阳洪渎原为北周帝陵之所在。

“1993年,抢救性发掘的咸阳陈马村北周墓出土墓志、金玺等重要文物,表明其墓主为北周第三位皇帝——武帝宇文邕及其武德皇后阿史那氏,该墓即北周孝陵。”曾亲历北周孝陵考古发掘的陕西省考古研究院研究员张建林告诉记者,孝陵未发现封土、陵寝建筑等设施。墓葬地下部分由斜坡墓道、5个天井、5个过洞、4个壁龛及甬道、土洞式单墓室组成,坐北向南,全长68.4米。墓葬被多次盗掘,甬道出土武帝墓志;武帝棺椁出土金套管、玉珠、石灰枕、铁棺环等,武德皇后棺椁出土金花瓣、珍珠、微型坐佛等金步摇残件;后龛发现木箱朽痕,出土鎏金铜剪刀、鎏金铜镊子、鎏金铜耳勺、铜构件等。

“2022年,配合基本建设过程中发现的咸阳北贺村北周墓出土墓志显示,其墓主为北周开国皇帝宇文觉,该墓应为北周静陵。”据陕西省考古研究院副研究馆员赵占锐介绍,宇文觉墓位于咸阳市渭城区周陵街道北贺村,墓址所在区域为北朝至隋唐时期高等级墓葬的集中分布地。“北周宇文觉墓考古发现意义重大,这是继北周武帝孝陵之后经过考古发掘的第二座北周帝陵,其位置的确定,为北周其他帝陵分布提供了重要线索。”赵占锐说。

“静陵以西,地势逐渐变低,而且基本没有北周重要墓葬的分布,因此可以确定静陵是北周帝陵分布范围的西部边界;武帝孝陵位于陈马村,基本位于洪渎原的东北缘。从西南的静陵到东北孝陵之间的区域是洪渎原北周墓葬的集中分布区,推测北周其余3座帝陵亦应该沿洪渎原的边沿分布。”考古专家推断,咸阳洪渎原为北周帝陵之所在。

科技检测 死因或与服食丹药有关

北周武帝宇文邕(公元543-578年)在位期间,大举实行军政改革,统一中国北方,促进民族融合,对后续历史进程产生深远影响。公元578年,北周武帝突发恶疾、英年早逝,其死因一直备受关注。

在武帝生活的魏晋南北朝时期,服用道家丹药是社会上层所崇尚的精神追求和生活方式,以求滋补长生。所谓丹药,其实是不同晶体形式的无机化合物,由多种矿物高温烧制提炼而成,雄黄与礬石是其中代表成分。雄黄为硫砷化物矿石,主要成分是As2S2,礬石是一种含铁的硫砷化物,主要成分是FeAsS。黄色的雄黄、白色的礬石、红色的朱砂、青色的曾青、黑色的磁石,与道家五行原理的五色相对应,为当时著名丹药五石散的主要原料。

“近年来,复旦大学、厦门大学联合陕西省考古研究院对北周武帝宇文邕墓出土人骨进行了科学分析,对相关的历史问题有了新的认识。”对武帝遗骸样本中33种微量元素进行分析后,研究团队发现,其体内砷、硼、锑的含量显著高于同时期古代平民和贵族的平均水平。“人骨不同部位的代谢速率不同,由于样本都采自武帝遗骨的股骨部位,说明这些元素是在长期饮食中累积在骨骼中的。”复旦大学副教授文少卿说。

据史料记载,公元575年至578年四年间,武帝数次发病,生病时“疠气内蒸,身疮外发(身体内部的病症不断积累,在皮肤表面爆发出来)”“身生癞疮,恶疾而死”,反映出其病痛以皮肤病为代表特征。在研究团队看来,这符合慢性砷中毒的病理表现。“慢性砷中毒后,病人皮肤上会出现弥漫性或局限性的色素沉着和病变,并导致皮肤血管发生变化,四肢出现疼痛和红肿。”在武帝的股骨上,研究团队发现了一块黑色色素沉着区域,“可能是砷中毒后,局部皮肤病变引起的骨髓坏死所导致的。”

遗传学分析 武帝宇文邕是个“混血儿”

北周武帝为鲜卑族,鲜卑人群的起源研究是历史学和人类学领域的重要课题。通过遗传学分析,研究团队发现,武帝宇文邕与古代契丹人、黑水靺鞨人以及现代达斡尔人、蒙古人存在最近的遗传关系,并推测武帝血统有六成源于古代黑龙江流域的东北亚人群,三成源于古代黄河流域的农业人群。研究团队称,“武帝家族谱系表明他的祖母王氏可能是北方汉人,所以,武帝约三分之一的古代黄河流域血统,极可能是鲜卑皇族与汉人贵族长期通婚的结果。”

研究团队对已发表的鲜卑人基因组数据进行整合分析后发现,鲜卑人群至少有60%的主要血统来源于黑龙江流域的古东北亚人群,同时,不同地理区域的鲜卑人内部存在一定的遗传差异,“这种差异很可能是鲜卑人在发展壮大的过程中与周边人群长期通婚融合的结果。”这一发现,不仅从遗传学角度揭示了武帝及其家族的族源,而且为南北朝时期贵族之间“胡汉融合”找到了直接证据,对于中古时期通过民族融合形成统一的多民族国家意义重大。

值得一提的是,本次研究中,团队以颅骨CT扫描技术对武帝进行了初步面貌复原。通过分析控制头发、皮肤和瞳孔色素相关的基因位点后,认为“武帝是黑色头发、黄色皮肤和棕色眼睛,符合典型的东北亚、东亚人长相”。据悉,这是我国首次以科技考古方式复原古代帝王容貌。

宇文邕的形象也被唐代画家阎立本绘于《历代帝王图》上。阎立本笔下的北周武帝面容丰满、身型富态,而复原的宇文邕相貌却清瘦精干。

DNA分析 破译古突厥王族基因组

北周武成二年(公元560年),北周武帝宇文邕即位。宇文邕即位后,为得突厥之力灭掉北齐,前后多次派遣使者与突厥邀约联络,木杆可汗这才答应将女儿阿史那氏嫁给宇文邕。武德皇后阿史那氏是中国历史上唯一一位突厥族的皇后,其生物学样本是追溯突厥源流史的重要材料。

“从DNA分析测得的数据来看,明确了突厥阿史那部起源于欧亚大陆东北亚,即今天的中国东北到俄罗斯贝加尔湖区域,否定了欧亚大陆西部起源说和多重起源说。”研究团队认为,阿史那氏与铁器时代以后的通古斯和蒙古语游牧人共享更多的基因,如柔然(中国古代游牧民族之一)、鲜卑、契丹、黑水靺鞨(唐代东北部族名),与其他古突厥人有显著的遗传差异,显示了突厥汗国内部的多重来源。此外,突厥阿史那部对现代突厥语人群的遗传贡献非常有限,再次确定了突厥语为文化传播模式,而非人群扩张模式。

本报记者 赵争耀

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号