西安:重点发展新一代信息技术(光子、半导体及集成电路、人工智能、智能终端、物联网等)、生物医药、新能源汽车、高端装备制造(航空、航天、增材制造、输变电装备等)、新能源(太阳能光伏等)、新材料(超导等)等产业。 榆林:重点发展现代煤化工、新材料(镁及镁合金等)产业;培育壮大新能源(风电、光伏、氢能等)、高端装备制造(无人机等)等产业。 铜川:重点发展新一代信息技术(光子、半导体及集成电路)、新材料(新型建材等)产业;培育壮大高端装备制造、新能源(太阳能光伏电池)、生物医药等产业。 咸阳:重点发展新型显示、生物医药产业;培育壮大新能源汽车、现代能源化工、大数据与云计算等产业。 宝鸡:重点发展新材料(钛及钛合金等)、新能源汽车产业;培育壮大高端装备制造(航空航天、石油装备、工业母机、轨道交通、传感器、机器人及关键零部件等)、新能源(氢能、抽水蓄能等)、生物医药等产业。 杨凌:重点发展现代种业、生物医药产业;培育壮大农业智能装备等产业。 汉中:重点发展航空、生物医药产业;培育壮大传感器、数控机床、绿色能源、节能环保等产业。 延安:重点发展新能源(风电、光伏、氢能等)产业;培育壮大能化装备制造、新能源(风电、光伏等)、新材料等产业。 渭南:重点发展增材制造、新材料产业,培育壮大高端装备制造(航空、专用设备等)、生物医药、节能环保、新材料、新一代信息技术等产业。 商洛:重点发展生物医药、新材料(锌及锌合金、钼钨材料、钒及钒合金)产业;培育壮大新能源(抽水储能、光伏等)、节能环保(尾矿固废利用)、高端装备制造(汽车零部件、精密滑台、无人机)等产业。 安康:重点发展富硒食品、新材料产业;培育壮大高端装备制造、新能源(钒材储能、锂电材料、光伏等)、生物医药等产业。

文/本报记者 赵明 张维 图/本报记者 马昭

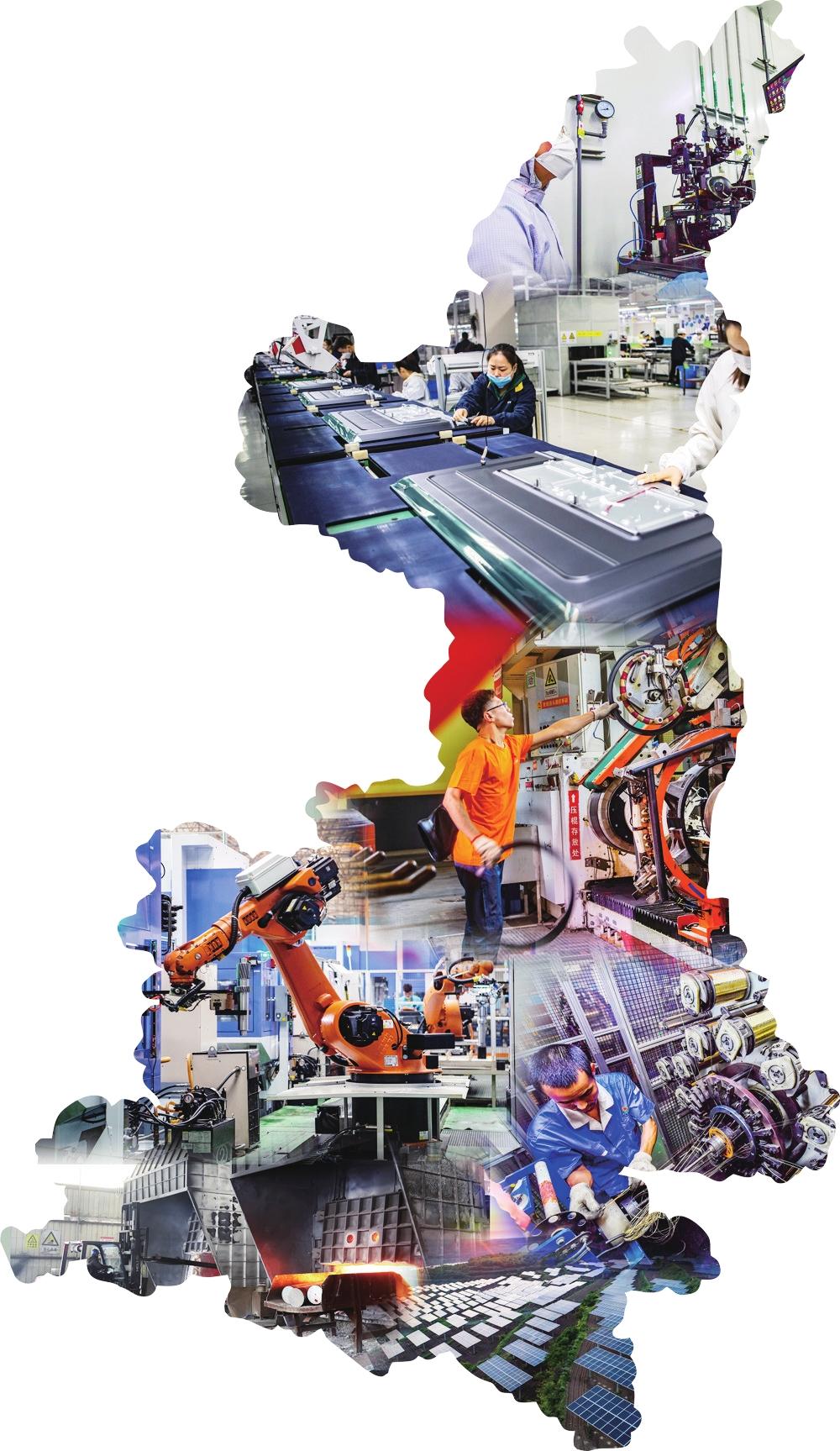

新质生产力,是中国经济发展中强劲涌动的一股新浪潮。

为谱写陕西新篇、争做西部示范,2024年,陕西深化“三个年”活动,培育壮大全省万亿级战略性新兴产业,加快形成新质生产力,推动高质量发展。

为进一步开辟新领域、新赛道,培育陕西竞争新优势,《陕西省高水平推进产业创新集群建设加快形成新质生产力实施方案》日前印发,着力打造一批国内领先、国际一流的产业创新集群,构建产业链群“百亿提升、千亿跨越、万亿壮大”梯次发展新格局。

首批启动建设的光子、人工智能、第三代半导体、增材制造、钛及钛合金、铝镁轻质材料、硅基太阳能光伏、化工材料等产业创新集群行动计划相继出炉。陕西将围绕发展新质生产力加快布局产业链,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业。

那么,首批发布的每一个产业创新集群的发展目标和重点任务都是什么?全省各市(区)产业创新集群建设重点方向是什么?本报专访省发展改革委进行详细解读,看陕西如何加快构建新质生产力。

光子

总体布局:围绕光子技术优势和产业发展基础,构建“一核两翼”,以西安为中心辐射全省的光子产业创新集群跨区域空间布局。一核:即西安高新区光子产业创新发展核心区。两翼:即西咸新区和铜川市光子产业创新发展聚集区。

发展目标:聚焦光子材料与芯片、先进激光与光子制造、光子传感等领域,推进先进阿秒激光国家重大科技基础设施等一批创新平台建成投用,突破一批关键核心技术,培育发展一批自主创新能力强、具有科技引领作用的重点企业,持续扩大产业规模,完善产业生态,形成创新驱动、龙头引领、特色突出的光子产业国际竞争新优势,打造具有国际一流水平的千亿级光子产业创新集群,助力建设西安综合性国家科学中心和科技创新中心。

重点任务:聚焦光子产业三大领域,加快推进光子产业创新体系建设、先进阿秒激光设施产业化、光子材料与芯片产业化、先进激光制造产业化、光子传感产业化、光子专业人才引育聚用、光子产业创新载体建设等七大工程,组织实施微观超快动力学研究与产业转化平台、超快千瓦与万瓦级薄片激光器、超快激光制造、先进光子器件工程创新平台、光电通讯半导体芯片生产基地、先进激光与光子制造研发平台、光子传感共性技术产业研发平台、红外智能光电研发产业化基地、皮秒激光医疗科技设备产业化等重大项目,推动光子产业集群创新发展。

人工智能

总体布局:加快建设西安国家新一代人工智能创新发展试验区,加强人工智能的理论方法研究、核心技术自主创新、智能产品协同研发,壮大数智产业,围绕智慧能源、智能制造、智慧文旅、智慧农业、智慧物流、智慧医疗、智慧教育、智慧环保、智慧城市等重点应用领域,实施人工智能深度融合与赋能,注重科技企业培育、创新生态建设,构建人机协同、场景驱动、跨界融合的人工智能新业态,打造国内领先、国际一流人工智能创新发展高地。

发展目标: 到2025年,人工智能核心产业规模突破300亿元,全省人工智能技术创新与产业发展进入新阶段,原始创新成果影响力不断提升;部分关键核心技术取得突破;人工智能产业规模持续提升,在特色领域形成一批具有较强核心竞争力的产业基地。到2030年,人工智能核心产业规模突破600亿元,人工智能理论研究取得突破,自主掌握关键核心技术,部分技术与应用研究达到国际先进水平。到2035年,人工智能核心产业规模突破1000亿元,辐射带动智慧能源、智能制造、智能汽车、智能装备等下游人工智能+产业应用突破5000亿元。

主要任务:加快推进基础理论关键技术研究、创新平台建设、核心产品服务创新、应用场景示范引领、产业生态优化等五大工程,组织实施一批算力基础设施、重大科技研发和产业化项目,推动人工智能产业创新集群规模化、特色化发展。

第三代半导体

总体布局:全面加强产业链协同能力,构建“一核多元”的产业创新集群发展布局。一核:即第三代半导体产业创新集群发展核心区。多元:即第三代半导体产业创新集群发展先导区。因地制宜规划布局产业创新基地,引进、培育、孵化创新型企业,差异化、专业化做精做大第三代半导体产业,构建多点支撑、协同创新的产业集群发展格局。

发展目标:到2025年,产业规模超百亿元,初步构建集第三代半导体材料、芯片及器件制造、封测、应用等为一体的产业布局,打造国内具有优势的第三代半导体成果转化基地;到2030 年,产业规模突破300亿元;到2035年,带动新能源汽车、光伏逆变、智能电网、储能装置、轨道交通、5G通信以及军工等领域下游应用,形成千亿级产业规模。培育10家以上营业收入超过30亿元的龙头企业,30家营业收入超过10亿元的领军企业,集聚一批创新能力强的“独角兽”企业,细分领域“单项冠军”和“专精特新”企业。第三代半导体发明专利数量和质量达到全国首位,设计、制造水平进入国际先进行列。

重点任务:组织实施创新体系建设、基础材料产业化攻关、装备自主可控替代、核心设计能力提升、关键制造工艺优化、应用产品创新、专业人才引育、专业园区建设等八大产业工程,抢占产业技术制高点,谋划建设一批重大产业化项目,加快第三代半导体应用创新,推动全省第三代半导体产业创新集群快速发展。

增材制造

总体布局:构建“一体五翼多点”产业发展格局,围绕集群化、生态化,推进上下游创新链和产业链协同融合发展。一体:即西安增材制造与再制造技术产业创新主体和主引擎。五翼:即增材制造与再制造示范应用和产业创新基地。多点:即增材制造与再制造技术应用示范点。

发展目标:到2025年,技术创新体系基本形成,转化产业化项目10 个;到2030年,技术创新体系基本成熟,转化产业化项目20个,新增省级或以上创新平台5家;到2035年,形成完整技术创新体系。到2025年,聚集骨干企业 50 家,其中“单项冠军、小巨人、专精特新”等特色企业 5 家;到 2030 年达到 100 家,其中特色企业 10 家;到 2035 年达到 200 家,其中特色企业 20 家。到 2025 年,产业创新集群基本形成,年工业产值达到 200 亿元;到 2030 年,产业创新集群初具规模,年工业产值达到 600 亿元;到 2035年,产业创新集群发展壮大,年工业产值达到 1000 亿元。到 2025 年,产业支撑服务体系初步形成,建成独立服务机构3家;到2030年,产业支撑服务体系基本成熟,建成独立服务机构 10 家;到 2035 年,形成完整产业支撑服务体系,建成独立服务机构 15 家。

重点工程:组织实施创新能力提升、供给质量提升、核心软硬件提升、应用示范融合、产业及支撑体系建设、专业园区建设等六大工程,稳步扩大增材技术应用领域,结合近期、中期和远期发展目标,分阶段谋划策划一批重大科技攻关项目,规划建设一批重大产业化项目,推动全省增材制造产业创新集群快速发展。

钛及钛合金

总体布局:围绕关键技术自主可控、国产替代、解决“卡脖子”问题等,以创新平台为支撑,以创造市场需求为导向,以重点行业应用为牵引,以特色园区为承载,以宝钛集团、西北有色金属研究院等企业为龙头,巩固我省钛及钛合金产业优势地位,做强做精做优产业链优势环节。通过开展新型钛合金材料和装备研制、创新制备技术与产品技术攻关,突破钛材制备技术发展瓶颈,加强国内外合作,补齐上游原料缺链,构建创新链、产业链、服务链协同发展新模式,打造具有国际领先水平的千亿级钛及钛合金产业创新集群。

发展目标:到 2025 年,全省钛材加工规模力争达到11万吨,国内市场份额达到 65%以上,形成由西安、宝鸡两板块组成的年产值达 1000 亿元以上的国际一流钛及钛合金材料产业集群。到 2030 年,力争产值达 2000 亿元以上。

重点任务:实施创新引领行动,到2025 年,力争全省新取得授权发明专利 50 项以上、行业技术标准10 项以上、产业化转化项目 20 个以上。实施延链强链行动,开发生产体育、卫生、厨具、装饰等高端民用钛制品,做大民品规模。实施数字化提升行动,到2025年,力争建设“智能制造示范工厂和优秀场景”10个,数字化工业园区 5 个。实施项目保障行动,重点在航空航天、兵器、舰船、生物医疗等应用领域谋划实施大尺寸全钛电解成套装备、高品质3D 打印用球形钛粉等一批高质量项目。实施企业优强行动,到2025年,力争形成3家百亿级企业,3-5 家50 亿级企业。实施产业协同发展行动,加快中国钛谷绿色发展示范园、钛及钛合金军民融合产业园等特色园区建设,谋划钛生活用品产业园等特色园区建设,大力提升各园区基础设施和公共服务水平,引导中小企业集约化抱团发展。

硅基太阳能光伏

总体布局:依托隆基绿能、天宏瑞科、彩虹新能源等龙头企业,以资源、市场和人才要素为基础形成产业发展集群,以技术创新、路径创新和政策创新为抓手,推动我省硅基太阳能光伏产业形成国际一流的产业创新集群。

发展目标:力争到 2025 年形成年产值 3500 亿元以上的硅基太阳能光伏产业创新集群,2035 年产值达 7000 亿元以上。

重点任务:实施创新能力提升行动,到 2025 年,取得授权高价值发明专利 20 项, 取得行业技术标准 10 项,转化产业化项目 10 个,建设省级以上创新平台 3 个。力争 2026 年前,硅冶炼领域全部产能达到能效基准水平以上,30%以上产能达到能效标杆水平。

实施产业延链补链行动,力争2025 年,省内配套率达到 15%以上,硅材料企业绿电使用率达到 30%以上,引育产业链关键环节企业 20 家以上,省内形成完整的光伏产业链。

实施数字赋能增效行动,到 2025 年,力争建设“智能制造示范工厂和优秀场景”10 个,数字化工业园区 5-8 个。

实施精准招商引资行动,汇聚整合上下游资源,围绕透明背板、低温银浆、正极银粉、多晶硅、单晶硅等产业链关键环节龙头企业加大招商引资力度。

实施骨干企业培育行动,到 2025 年,培育新增“专精特新”企业 5 家以上,培育知名品牌 3-5 个。

实施产业创新集群发展行动,到 2025 年,在西安、咸阳、渭南、榆林等地形成光伏产业集聚区,合力打造形成年产值3500 亿元以上的硅基太阳能光伏产业创新集群。

铝镁轻质材料

总体布局:聚焦铝镁材料产业高端化、智能化、绿色化发展,借鉴铜川聚链成群发展模式,围绕做精产业、做大规模、做强企业、做优生态,依托能源、科技、制造业优势,以榆林新材料、铜川美鑫、东风金属镁等企业为龙头,以秦创原、高校、科研院所等为支撑,以陕西有色榆林新材料循环产业园、董家河循环经济产业园等重点园区为承载,以市场需求为导向,加快新技术、新工艺、新产品研发推广应用,推动现有产业链向下游高附加值产品延伸,支持陕西有色金属集团等龙头企业全链条布局铝镁产业,提升产业链供应链现代化水平,打造千亿级铝镁轻质材料产业创新集群。

发展目标:到 2025 年,铝镁精深加工产业链供应链形成新优势,培育形成 3-5 家具有全国影响力的龙头企业,产业综合产值突破 500 亿元,电解铝领域达到能效标杆水平的产能比例达30%以上,下游制造业配套能力显著增强。到 2030 年,培育形成 5-10 家具有全国影响力的龙头企业,产业综合产值规模力争突破 1000 亿元,建成国内一流铝基材料产业创新集群和全球最大镁基材料产业创新集群。

重点任务:实施科技创新引领行动,到 2025年,力争建成铝基、镁基工程研究中心 3 个以上,铝镁新材料国家和省级科研平台5 个以上,实施 5-10 个国内一流水平的铝镁合金产业化项目。实施产业延链补链强链行动,开发镁合金血管支架等生物医用材料、轮毂等精深加工产品,推进产业向下游汽车、军工、电子、医疗、航空等重点应用领域延伸。实施数字化绿色化提升行动,到 2025 年,创建智能工厂和优秀场景5-10 个,电解铝领域达到能效基准水平、标杆水平的产能比例分别为100%、30%以上。实施项目保障行动,鼓励现有企业走出去积极洽谈上下游合作项目,吸引省外优秀企业来陕独立或合作实施铝镁精深加工项目。实施企业优强行动,到2025年,培育全国影响力的龙头企业 3-5 家,省级以上专精特新企业10 家以上。实施集群发展行动,推进铝镁深加工企业与省内西飞、比亚迪、隆基绿能等龙头企业开展合作,提升铝基、镁基材料省内配套率。

化工材料

总体布局:以陕煤集团、延长集团、榆能集团等企业为龙头,以煤制烯烃等重点行业为牵引,以秦创原、高校、科研院所等为支撑,以榆神、榆横等重点化工园区为承载,加快技术创新和低碳化智能化改造,巩固甲醇、烯烃、烧碱等大宗化工产品在国内的优势地位,大力推进产业向下游精细化工、化工新材料及终端应用延伸,打造形成全国领先的千亿级化工材料产业创新集群。

发展目标:主要产业技术装备达到国内领先水平。到 2025 年,力争形成烯烃 540万吨、煤基芳烃 100 万吨、煤基新材料和精细化学品 500 万吨的年产能;高端化工新材料、精细化学品行业产值占比超过 30%,煤制烯烃、甲醇等工业重点领域达能效基准水平、标杆水平的产能分别为 100%和 30%以上,形成由榆林、延安、咸阳、渭南等板块组成的年产值 2500 亿元以上先进化工材料产业创新集群。到2030 年产值力争达到 4000 亿元以上。

重点任务:实施创新引领行动,到2025 年,力争建成化工材料产业工程研究中心 5 个以上,企业工程技术中心6个以上。实施延链建链行动,重点发展工程塑料、特种树脂/化纤、特种橡胶/弹性体、高性能膜材料、电子化学品和精细化学品等。实施绿色智能提升行动,加强源头减碳、过程减碳、终端固碳,创建10 个以上示范性绿色化工园区、绿色工厂,开展绿色化工产品认证。到 2025 年力争建设 5-10 个数字化车间、智能工厂。实施项目保障行动,建立“专班+专家+专人”机制,对重点项目实行常态化谋划、模块化包装、链条化集聚、动态化调整。实施企业优强行动,力争到 2025 年培育形成8-10 家具备国际竞争力和品牌影响力的行业领军企业。加大上市公司培育力度,力争到2025年化工材料领域上市企业达 5 家以上。实施产业协同发展行动,到 2025 年,力争创建 3-5 个国内一流世界知名化工园区。

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号