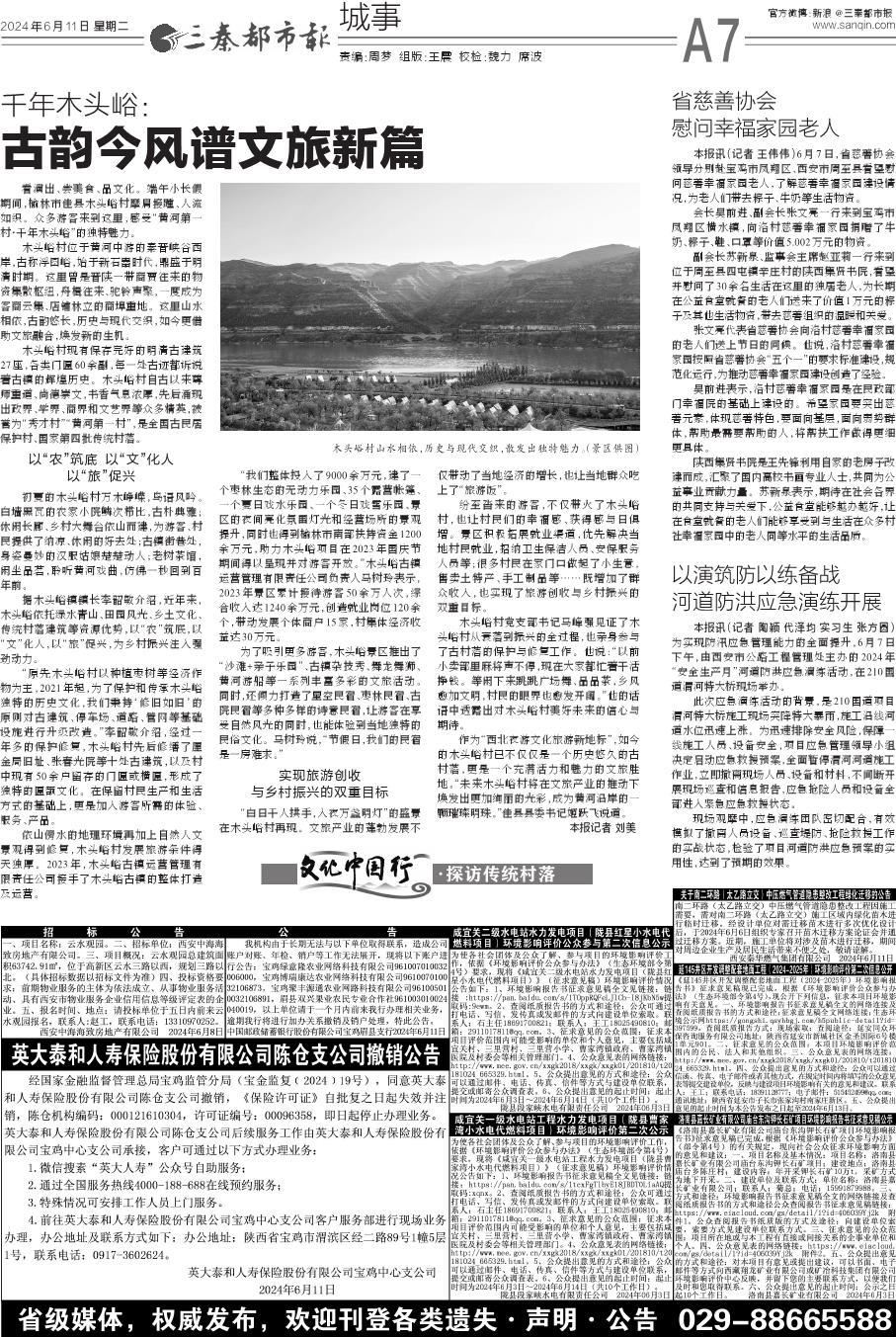

木头峪村山水相依,历史与现代交织,散发出独特魅力。(景区供图)

看演出、尝美食、品文化。端午小长假期间,榆林市佳县木头峪村摩肩接踵、人流如织。众多游客来到这里,感受“黄河第一村·千年木头峪”的独特魅力。

木头峪村位于黄河中游的秦晋峡谷西岸,古称浮图峪,始于新石器时代,鼎盛于明清时期。这里曾是晋陕一带商贾往来的物资集散枢纽,舟楫往来、驼铃声聚,一度成为客商云集、店铺林立的商埠重地。这里山水相依,古韵悠长,历史与现代交织,如今更借助文旅融合,焕发新的生机。

木头峪村现有保存完好的明清古建筑27座,各类门匾60余副,每一处古迹都诉说着古镇的辉煌历史。木头峪村自古以来尊师重道、尚德崇文,书香气息浓厚,先后涌现出政界、学界、商界和文艺界等众多精英,被誉为“秀才村”“黄河第一村”,是全国古民居保护村、国家第四批传统村落。

以“农”筑底 以“文”化人 以“旅”促兴

初夏的木头峪村万木峥嵘,鸟语风吟。白墙黑瓦的农家小院鳞次栉比,古朴典雅;休闲长廊、乡村大舞台依山而建,为游客、村民提供了纳凉、休闲的好去处;古镇街巷处,身姿曼妙的汉服姑娘楚楚动人;老树茶馆,闲坐品茗,聆听黄河戏曲,仿佛一秒回到百年前。

据木头峪镇镇长李韶敏介绍,近年来,木头峪依托绿水青山、田园风光、乡土文化、传统村落建筑等资源优势,以“农”筑底,以“文”化人,以“旅”促兴,为乡村振兴注入强劲动力。

“原先木头峪村以种植枣树等经济作物为主,2021年起,为了保护和传承木头峪独特的历史文化,我们秉持‘修旧如旧’的原则对古建筑、停车场、道路、管网等基础设施进行升级改造。”李韶敏介绍,经过一年多的保护修复,木头峪村先后修缮了厘金局旧址、张春光院等十处古建筑,以及村中现有50余户留存的门匾或横匾,形成了独特的匾额文化。在保留村民生产和生活方式的基础上,更是加入游客所需的体验、服务、产品。

依山傍水的地理环境再加上自然人文景观得到修复,木头峪村发展旅游条件得天独厚。2023年,木头峪古镇运营管理有限责任公司接手了木头峪古镇的整体打造及运营。

“我们整体投入了9000余万元,建了一个枣林生态的无动力乐园、35个露营帐篷、一个夏日戏水乐园、一个冬日戏雪乐园、景区的夜间亮化氛围灯光和经营场所的景观提升,同时也得到榆林市南部扶持资金1200余万元,助力木头峪项目在2023年国庆节期间得以呈现并对游客开放。”木头峪古镇运营管理有限责任公司负责人马树玲表示,2023年景区累计接待游客50余万人次,综合收入达1240余万元,创造就业岗位120余个,带动发展个体商户15家,村集体经济收益达30万元。

为了吸引更多游客,木头峪景区推出了“沙滩+亲子乐园”、古镇杂技秀、舞龙舞狮、黄河游船等一系列丰富多彩的文旅活动。同时,还倾力打造了星空民宿、枣林民宿、古院民宿等多种多样的诗意民宿,让游客在享受自然风光的同时,也能体验到当地独特的民俗文化。马树玲说,“节假日,我们的民宿是一房难求。”

实现旅游创收与乡村振兴的双重目标

“白日千人拱手,入夜万盏明灯”的盛景在木头峪村再现。文旅产业的蓬勃发展不仅带动了当地经济的增长,也让当地群众吃上了“旅游饭”。

纷至沓来的游客,不仅带火了木头峪村,也让村民们的幸福感、获得感与日俱增。景区积极拓展就业渠道,优先解决当地村民就业,招纳卫生保洁人员、安保服务人员等;很多村民在家门口做起了小生意,售卖土特产、手工制品等……既增加了群众收入,也实现了旅游创收与乡村振兴的双重目标。

木头峪村党支部书记马峰强见证了木头峪村从衰落到振兴的全过程,也亲身参与了古村落的保护与修复工作。他说:“以前小卖部里麻将声不停,现在大家都忙着干活挣钱。等闲下来跳跳广场舞、品品茶,乡风愈加文明,村民的眼界也愈发开阔。”他的话语中透露出对木头峪村美好未来的信心与期待。

作为“西北夜游文化旅游新地标”,如今的木头峪村已不仅仅是一个历史悠久的古村落,更是一个充满活力和魅力的文旅胜地。“未来木头峪村将在文旅产业的推动下焕发出更加绚丽的光彩,成为黄河沿岸的一颗璀璨明珠。”佳县县委书记姬跃飞说道。

本报记者 刘美

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号