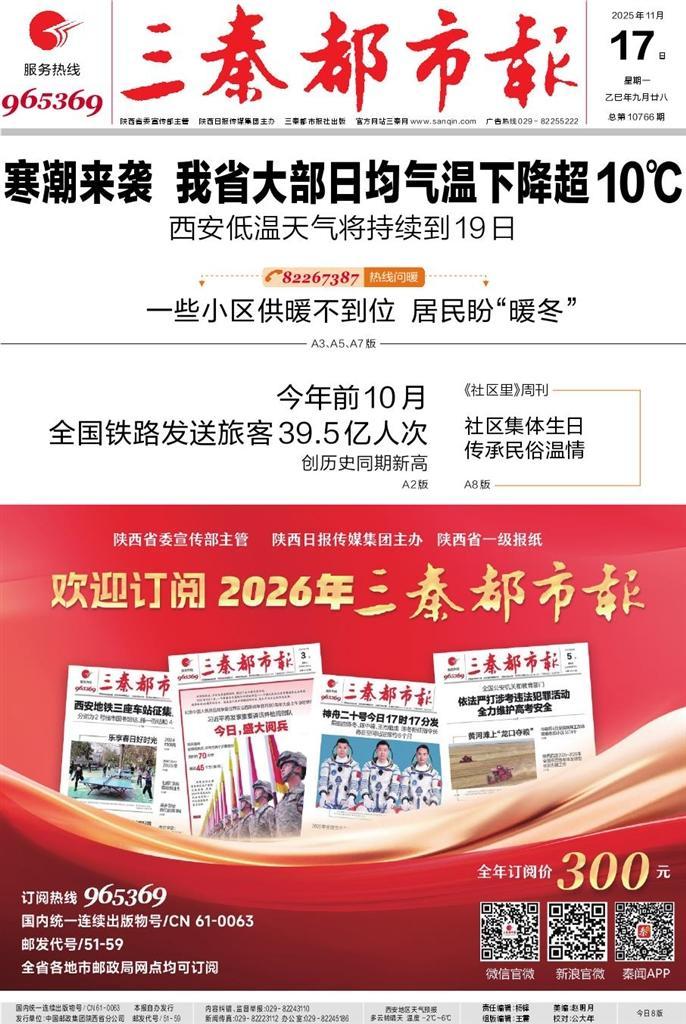

社区负责人将手工花馍送给寿星。

午后,一盘盘刚出锅的花馍热气氤氲,没有奶油的甜腻,却有麦香的醇厚,没有西式烛光,却有邻里围坐的温情。在西安市雁塔区杜城街道书香林苑社区,一场别样的集体生日会正悄然改变着人们对“生日仪式”的想象——不用蛋糕,改用花馍。这不仅是一次庆生,更是一场传统食俗与现代社区治理的温暖相遇。

11月14日14时,书香林苑社区活动室暖意融融,5盘造型精巧的花馍摆上舞台:寿桃饱满、福袋圆润、凤凰展翅、小鸟灵动……这些栩栩如生的面点,由近10位社区居民从清晨8时开始发面、揉捏、塑形、蒸制,历时6小时精心完成。

“用花馍替代蛋糕,既健康,又传承了非遗技艺!”该社区党支部书记、居委会主任王付英端起一盘花馍,笑容满面地向寿星们送上祝福,“祝大家生日快乐!”

现场歌声响起,居民们轮番献唱,随后一一为寿星送上真挚祝愿。在《生日快乐》的合唱声结束后,老人们分享生日感言。

76岁的刘亚风手捧寿桃花馍激动地说:“这是我第一次过集体生日,太高兴了!我就喜欢吃花馍,既健康,又体现了咱们的老传统。”

84岁的杨根华连连点头:“太有仪式感了!”寿星杨风清、何秀珍也纷纷表示,这样的生日“很暖心”。

生日会结束后,刘亚风边吃花馍边对记者说:“大家都说花馍好吃,给我留了一个寿桃,其余的被他们分走了。”

这场温馨生日会,源于一次入户走访的触动。王付英回忆,今年1月,社区工作人员在探望一位患病老人时,得知老人的心愿是“过一个有意义的生日”。考虑到老人患有疾病,不适合吃奶油蛋糕,大家一合计,那就做花馍,健康、无糖,还有文化味儿。

说干就干!社区立即在居民中寻找做花馍的能人。68岁的韩粉叶第一个响应:“我小时候经常看妈妈做花馍。后来,家里人过生日,我们不买蛋糕,就蒸花馍吃。现在,连我小孙子过生日,都叫我做花馍,还请同学一起来吃!”

居民班玉珍喜欢做花馍,擅长制作花鸟鱼虫等造型。67岁的张会平也重拾年少时的手艺:“小时候逢年过节、老人过寿,家家都蒸花馍。现在,我也把这手艺捡起来了。”居民侯春芳则笑言:“我家是‘双轨制’——孩子吃蛋糕,大人吃花馍。”

就这样,一支近10人的花馍志愿者服务队成立了。有的居民原本不会做花馍,在韩粉叶的带领下也学会了这门手艺。每月一次的集体生日会,成了社区雷打不动的温情约定。从为独居老人黄女士蒸的第一笼寿桃开始,花馍不仅替代了蛋糕,更串起了邻里守望的纽带。

11月15日的制作现场,记者看到,几位居民志愿者用剪刀、梳子、竹签等日常工具,配合天然果蔬汁调色,将面团幻化成凤凰、福袋、石榴、鱼等吉祥造型——每一道纹路,都承载着“福寿安康”的朴素祈愿。

韩粉叶指着花馍介绍:“你看,绿色的是菠菜汁做的,黄色是南瓜做的,都是天然食材,没色素、没防腐剂,老人吃了放心。”

如今,在书香林苑社区,花馍已不仅是食物,更成为一种文化表达与情感联结的载体。

西安市非遗保护中心副主任王智认为,花馍作为非物质文化遗产,是北方地区婚丧嫁娶、人生礼俗中的重要载体,在农村用花馍祝寿比较常见。如今,随着传统文化的回归,城市社区通过组织擅长制作花馍的居民为老年人举办集体生日会,不仅延续了传统习俗,更赋予其新的时代意义。“这是对传统礼仪在现代生活中的创造性转化。”王智表示,“它让生日回归情感本质,也让非遗真正‘活’在百姓日常之中,实现了文化传承与社区民生服务的有机融合。”

文/图 本报记者 姬娜

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号