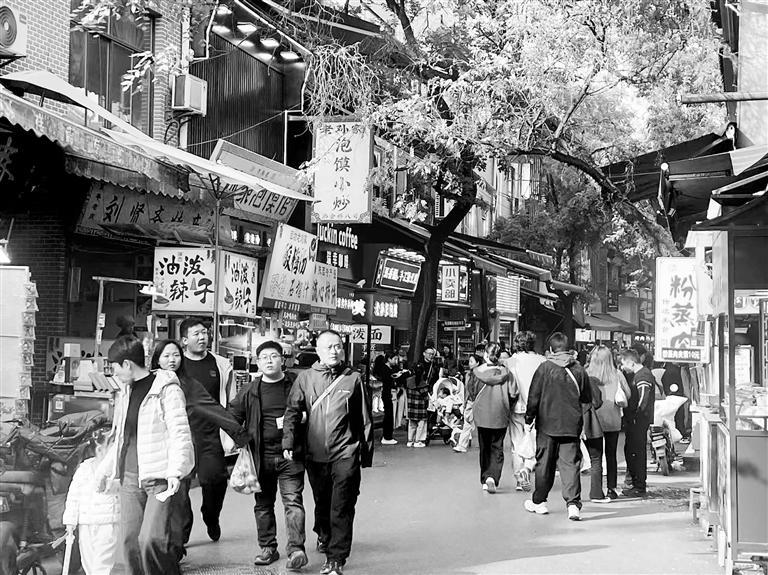

洒金桥。

11月15日下午,西安市莲湖区洒金桥街巷人声鼎沸。巷口的小摊上,镜糕在蒸屉里冒着热气,白糯米慢慢膨胀。几分钟后,老师傅掀开盖子,用三根竹签串起一团晶莹软糯的米糕,淋上粉红透亮的玫瑰酱,再滚上一层香脆的花生碎,递到围在炉边的小朋友手里。孩子咬下一口,甜香漫开。

这条全长仅800米、宽不足6米的老街,串联起140余家商铺、1080户居民的柴米油盐。曾经的老巷,历经岁月沉淀与居民生活变迁,如今正褪去旧颜、焕发新彩,吸引着越来越多游客的目光,在古城西安的版图上,铺展出一幅热气腾腾的小巷新图景。

流量新宠:老街“出圈”焕生机

洒金桥的烟火气,是刻在老西安人骨子里的味觉记忆。十几年前,这里还藏在古城深处,是本地人的“味觉秘境”。百余家商铺多为世代经营的本土老字号,凌晨两点后,街巷两侧停满出租车,奔波一夜的司机们围坐路边,花十几元就能吃上一顿热乎夜宵,这里是独属于本地人的“深夜食堂”。

西安市莲湖区北院门街道洒金桥社区党支部书记马梅丽说,洒金桥的老字号各有风味,像李唯一肉丸胡辣汤、杨天玉腊牛肉夹馍、马二酸汤水饺,都是街坊邻里认可的老味道。与其他街区不同,洒金桥的烟火气全天候不打烊,24小时营业的店铺里,无论清晨的胖子甑糕、热乎胡辣汤,还是深夜的烤肉、泡馍,都能精准慰藉不同时段的味蕾需求。

互联网平台的美食攻略,让这条深藏的老街彻底“出圈”。自2022年起,老街游客量呈爆发式增长,寒暑假及黄金周期间,单日人流峰值超过20万,成功跻身西安文旅“必打卡清单”。

开了40多年的马尔里腊牛羊肉店,老板马昆见证了老街的变迁。过去,店里多是熟门熟路的本地回头客,点单、称重都透着默契。2022年春天的一个周末,店门口突然排起绕巷的长队,耳边满是“老板,腊牛肉怎么卖”“能真空包装吗”的问询,还有举着手机直播的年轻人。如今,店里不仅保留着现切现称的老规矩,还专门准备了真空包装,方便外地游客将地道风味带回家。

深夜十点的洒金桥依旧灯火通明,刚下火车的游客跟着导航寻来,年轻人端着马尔里肉丸胡辣汤和腊牛肉夹馍,对着手机分享属于洒金桥的夜滋味。街边商铺的伙计们,每天要接待上百位游客,不仅能熟练介绍小吃吃法,还会主动推荐组合搭配。传统味道与新潮客流的碰撞,让老街焕发着别样活力。

业态新颜:老味创新守根基

文旅热潮带来流量的同时,也让老街面临“成长烦恼”。外地商户涌入推高房租,同质化的泡馍馆等扎堆出现,不少本土老字号一度面临退场压力;节假日人流激增,不仅影响居民出行,消费纠纷也时有发生。

马梅丽表示:“我们当时看着非常着急,不能让‘流量来去匆匆’。”莲湖区委、区政府、北院门街道与社区迅速成立“巷陌治理专班”,通过设立流动调解点、组织商户签订《诚信经营承诺书》、开展安全培训、规范经营行为、疏导交通拥堵等精细化管理措施,为老街发展保驾护航。居民李女士说:“以前节假日出门挤得慌,现在即便人多也能有序通行。”

困境之下,业态革新的动力也悄然萌发。马昆在坚守胡辣汤与腊牛羊肉主业的基础上,开出了旅游纪念品店,货架上摆放着印着品牌标识的钥匙扣、冰箱贴和文创袋,让游客吃饱喝足后,能带走一份老字号记忆;他还聘请专人运营直播账号,镜头下切肉的清脆声响、腊牛肉的诱人色泽吸引了大批粉丝,实现线上线下同步销售。

街巷里的年轻商户也纷纷抓住机会创新,将老街故事与美食深度结合——有的在店铺墙面张贴小吃传承海报,有的推出“美食+民俗讲解”服务,让游客体验到的不只是舌尖滋味,还有藏在食物背后的文化与记忆。

温情新境:公共空间藏暖意

一系列治理措施不仅缓解了发展压力,更让老街的公共空间焕发满满温度。洒金桥社区在街区核心位置设立“爱心驿站”,为保洁员、外卖小哥和过往游客提供免费饮水、休息和充电服务;社区还盘活闲置角落,打造精致的口袋花园,种上绿植、摆放休闲长椅,既成了老街坊闲话家常的聚集地,也成了游客小憩歇脚的好去处。

如今,社区正推进“一店一品牌”规划,进一步优化业态布局:重点扶持非遗小吃和民族特色餐饮,让传统味道持续传承;同时吸引更多差异化新潮业态入驻,让街巷更具吸引力。此外,老街还计划盘活闲置资源,打造集文创展示、民俗体验、休闲娱乐于一体的西仓市集文创公园,延伸文旅产业链,让游客不仅“来吃味”,更能“留下来”,通过一条街带火整个片区。

洒金桥的“出圈”效应,也带动了周边街区。马梅丽介绍,大麦市街、西仓等毗邻街区的商铺和小巷,在洒金桥游客涌入的带动下,也逐渐被外地游客发现。以前这些街区只是本地人的日常生活区,游客稀少,而如今,周末走在西仓小巷里,也能看到年轻人拿着手机拍照打卡,街角的小吃店前排起小队,文创店铺、手作小店纷纷开张,形成“组团出圈”的景象。

社区治理与业态创新的双向发力,让这条老街既守住了老西安独有的烟火气,也焕发出小巷应有的新活力,在传统与现代的交融中,书写着属于古城街巷的新生故事。

文/图 本报记者 朱娜娜

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号