■杨靖

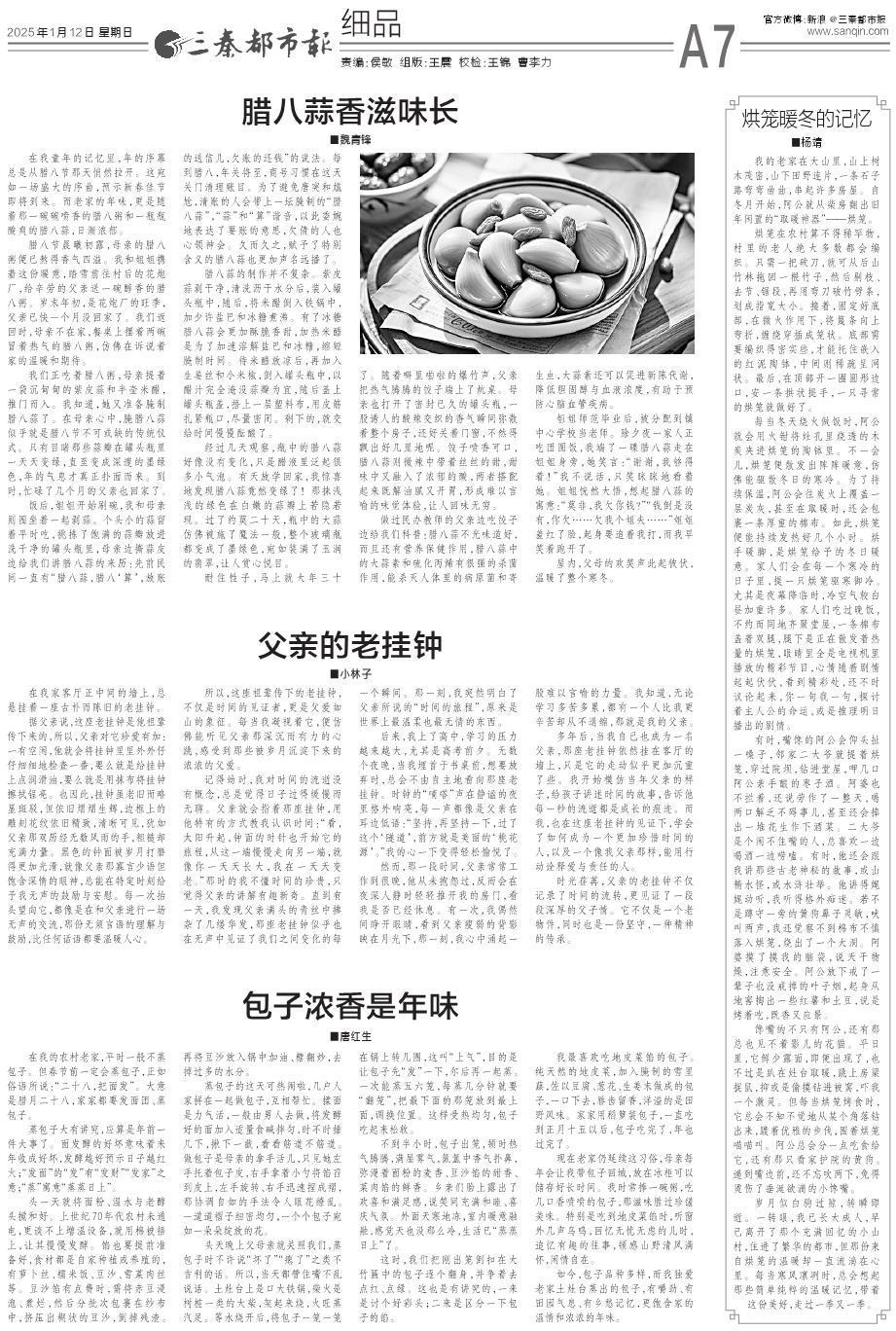

我的老家在大山里,山上树木茂密,山下田野连片,一条石子路弯弯曲曲,串起许多房屋。自冬月开始,阿公就从柴房翻出旧年闲置的“取暖神器”——烘笼。

烘笼在农村算不得稀罕物,村里的老人绝大多数都会编织。只需一把砍刀,就可从后山竹林拖回一根竹子,然后剔枝、去节、锯段,再用弯刀破竹劈条,划成指宽大小。接着,固定好底部,在微火作用下,将篾条向上弯折,缠绕穿插成笼状。底部需要编织得密实些,才能托住嵌入的红泥陶钵,中间则稀疏呈网状。最后,在顶部开一圈圆形边口,安一条拱状提手,一只寻常的烘笼就做好了。

每当冬天烧火做饭时,阿公就会用火钳将灶孔里烧透的木炭夹进烘笼的陶钵里。不一会儿,烘笼便散发出阵阵暖意,仿佛能驱散冬日的寒冷。为了持续保温,阿公会往炭火上覆盖一层炭灰,甚至在取暖时,还会包裹一条厚重的棉布。如此,烘笼便能持续发热好几个小时。烘手暖脚,是烘笼给予的冬日暖意。家人们会在每一个寒冷的日子里,提一只烘笼驱寒御冷。尤其是夜幕降临时,冷空气较白昼加重许多。家人们吃过晚饭,不约而同地齐聚堂屋,一条棉布盖着双腿,腿下是正在散发着热量的烘笼,眼睛里全是电视机里播放的精彩节目,心情随着剧情起起伏伏,看到精彩处,还不时议论起来,你一句我一句,探讨着主人公的命运,或是推理明日播出的剧情。

有时,嘴馋的阿公会仰头扯一嗓子,邻家二大爷就提着烘笼,穿过院坝,钻进堂屋,呷几口阿公亲手酿的枣子酒。阿婆也不拦着,还说劳作了一整天,喝两口解乏不碍事儿,甚至还会捧出一堆花生作下酒菜。二大爷是个闲不住嘴的人,总喜欢一边喝酒一边唠嗑。有时,他还会跟我讲那些古老神秘的故事,或山精水怪,或水浒壮举。他讲得娓娓动听,我听得格外痴迷。若不是蹲守一旁的黄狗鼻子灵敏,吠叫两声,我还觉察不到棉布不慎落入烘笼,烧出了一个大洞。阿婆摸了摸我的脑袋,说天干物燥,注意安全。阿公放下戒了一辈子也没戒掉的叶子烟,起身从地窖掏出一些红薯和土豆,说是烤着吃,既香又应景。

馋嘴的不只有阿公,还有那总也见不着影儿的花猫。平日里,它鲜少露面,即便出现了,也不过是趴在灶台取暖,跳上房梁捉鼠,抑或是偷摸钻进被窝,吓我一个激灵。但每当烘笼烤食时,它总会不知不觉地从某个角落钻出来,踱着优雅的步伐,围着烘笼喵喵叫。阿公总会分一点吃食给它,还有那只看家护院的黄狗。递到嘴边前,还不忘吹两下,免得烫伤了垂涎欲滴的小馋嘴。

岁月似白驹过隙,转瞬即逝。一转眼,我已长大成人,早已离开了那个充满回忆的小山村,住进了繁华的都市,但那份来自烘笼的温暖却一直流淌在心里。每当寒风凛冽时,总会想起那些简单纯粹的温暖记忆,带着这份美好,走过一季又一季。

陕公网安备 61010302000964号

陕公网安备 61010302000964号